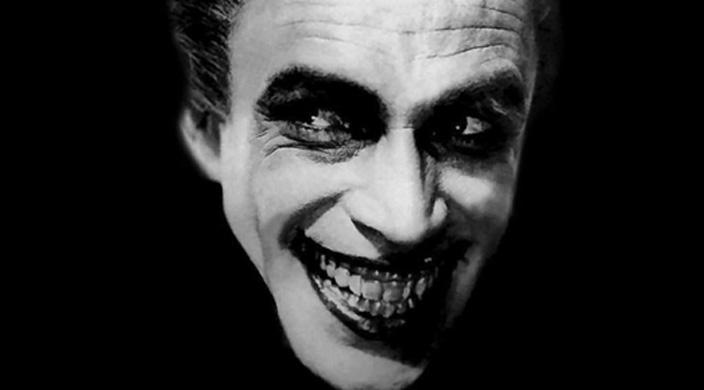

Approchez Mesdames Messieurs, approchez ! Venez frissonner devant les plus fascinants phénomènes de foire ! En 70 films, le Forum des images devient LE cabinet des curiosités vivantes et revisite la différence, cette chose prodigieuse qui nous unit tous.

Dans Heartless de Philip Ridley, un jeune Londonien, passionné de photographie, est défiguré par une tâche de naissance. Son père la voit comme quelque chose de beau et d’unique ; pour les gosses du quartier, c’est quelque chose de monstrueux (ils le traitent de « freak »). Ce sont là autant de regards sur une même réalité, autant de

vérités sur un être humain…

Le monstre peut provoquer la plus intense répulsion, comme dans le film de David Lynch, Eraserhead, qui étudie le rapport s’installant entre un homme et un fœtus monstrueux évoquant l’anencéphalie, cas particulier et tératologique d’un corps sans cerveau.

La science moderne est désormais en mesure, par hybridation ou manipulations génétiques, de créer des monstres biologiques. Dans L’homme amphibie, curiosité soviétique, Ichtyandr a eu une grave maladie des poumons étant enfant et son père lui a greffé des branchies de requin, le transformant en créature mi-homme, mi-poisson.

Mais le véritable monstre n’est pas celui qu’on croit. Dans Le Mari de la femme à barbe de Marco Ferreri, c’est bien Antonio, avec son apparence séduisante, le véritable monstre. Il profite de l’anomalie de Maria – magnifique Annie Girardot, émouvante en femme bafouée et humiliée à tel point que ses tortures morales font oublier le personnage au physique monstrueux. Menaçant l’ordre établi par le système, le « freak » affirme la différence et l’impossible homogénéité du corps social. Il n’est plus simplement l’autre, il devient le miroir de soi, de ce qui ne peut être mis en évidence de soi dans une société normalisatrice.